Eine Frage der Moderation und Kommunikation

Nachtleben vs. Nachtruhe? Auto- oder Fahrradstraße? Um solche Fragen bilden sich in Städten häufig Interessenskonflikte. Klaus und Nils von uniONLINE haben mit dem Kulturanthropologen Prof. Dr. Markus Tauschek darüber gesprochen, wie die Nutzung des öffentlichen Raums in Freiburg ausgehandelt wird und mit ihm einen Blick auf „Freiräume“ für junge Menschen geworfen.

Markus Tauschek ist Professor für Europäische Ethnologie an der Uni Freiburg.

Hallo Herr Tauschek, Ihr Fach, die Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, erforscht unter anderem das menschliche Zusammenleben in urbanen Räumen. Wie gestaltet sich Ihrer Meinung nach Vielfältigkeit in einer Stadt?

Historisch betrachtet waren Städte schon immer Orte der Begegnung und des Austauschs. Ein besonderer Faktor hierbei ist die Dichte einer Stadt. Viele verschiedene Akteure kommen auf vergleichsweise engem Raum zusammen, weshalb Städte auch stets prominente Orte für Innovation und Transformation, gleichzeitig aber auch für Konflikte darstellen. In diesem Sinne wird Vielfalt sowohl als etwas Positives, etwa als Chance und Ressource, oder aber als Gefahr interpretiert.

Der Begriff der „Vielfalt“ ist im gesellschaftspolitischen Diskurs der letzten Jahre sehr prominent geworden. Hierbei geht es natürlich auch um Migration und damit um Fragen der Herkunft und des kulturellen Gepäcks, das verschiedene Menschen mitbringen. Kulturwissenschaftlich betrachtet geht es aber ebenso um Fragen der sozialen Differenzierung und somit um die Koexistenz verschiedener Klassen und Milieus.

Im gesellschaftspolitischen Diskurs werden Akteursgruppen fälschlicherweise manchmal als homogen dargestellt. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass diese eigentlich stets fluide und ephemer, also flüchtig, sind. Die Geschlechterforschung hat hierfür den sehr passenden Begriff der „Intersektionalität“ genutzt, also die Beobachtung, dass wir mit vielfältigen Differenzkategorien gleichzeitig konfrontiert sind.

In einer Stadt kann man eigentlich überall sehen, wie sich Vielfalt ausprägt. Wenn man zum Beispiel genau auf den Platz der Alten Synagoge schaut, wird man schnell feststellen, dass die Akteure hier ebenso keine homogene Gruppe darstellen. Dementsprechend muss dann auch eine Stadt etwa in der Moderation von Konflikten entsprechend differenziert darauf reagieren.

Wie kann sich Heterogenität in einer Stadt konkret manifestieren?

Das manifestiert sich schon im gebauten Raum und bildet sich zum Beispiel gut in den verschiedenen Stadtvierteln ab. Konkrete Faktoren, durch welche sich das bedingt, sind etwa die Mietpreise. In einem Stadtviertel, in dem die Mietpreise sehr hoch sind, findet sich dann natürlich nur ein ganz bestimmtes soziales Milieu, welches über das entsprechende Kapital verfügt. Diese Menschen teilen andere Lebenszusammenhänge als Menschen, die in Stadtteilen mit bezahlbarerem Mietraum wohnen.

Heterogenität sieht man aber auch in so etwas wie einem kulturellen Sektor. Auf der einen Seite besuchen Akteursgruppen etwa das Theater und anderswo finden zum Beispiel Technomusikveranstaltungen statt. Auch hier bildet sich auf diese Weise Vielfalt und Heterogenität ab.

Freiburg wird oft als „Green City“ bezeichnet. Inwiefern entspricht dieses Bild den tatsächlichen Verhältnissen in der Stadt?

Das Label „Green City“ hat sich zunächst einmal historisch entwickelt. Als Freiburg zum Beispiel ein Hotspot der Solarenergie war oder auch etwa durch die Planung des Stadtviertels Vauban, bei der ökologische Fragen eine wichtige Rolle spielten. Die Frage hierbei ist natürlich, wo und wie sich das Label konkret durch politische Entscheidungsprozesse realisiert, also wie eine Stadt beispielsweise bebaut, beziehungsweise umgebaut wird.

Aktuelles Beispiel sind natürlich die Debatten darüber, welche Rolle der Individualverkehr in der Stadt spielt. Hier bietet auch die Rempartstraße ein gutes Beispiel, ein weiteres wäre etwa die Umgestaltung des Schlossbergrings mit einem neuen Fahrradstreifen. Im Sedanquartier sind in der Pandemie kurzzeitig Parkplätze weggefallen, weil man die Außengastronomie dort unterstützen wollte. Das sind Ansätze, den Individualverkehr in der Stadt anders zu denken und Herangehensweisen, um den öffentlichen Raum anders nutzbar zu machen. Natürlich sind das ziemlich zaghafte Versuche, es gibt auch Beispiele in anderen Städten, wo das sehr viel konsequenter und radikaler umgesetzt wird.

Die Vorstellung, wie man eine Stadt denkt — das „Imaginaire“ einer Stadt, das im Falle von Freiburg das einer „Green City“ sein kann – wird in diesem Sinne gar nicht so sehr materialisiert, wie es dieses Label eigentlich verspricht. Hier könnte man sich ganz andere und viel umfassendere Lösungen, Ideen oder auch Experimente vorstellen.

Das „Imaginaire“ einer Stadt kann visionärer in die Zukunft ausgerichtet sein als die tatsächlichen Verhältnisse in der Stadt und baut auf die historischen Entwicklungslinien der Stadt auf. Städte haben ja immer auch einen spezifischen Habitus, der oft viel träger ist und bei dem Transformationen langsamer vonstatten gehen.

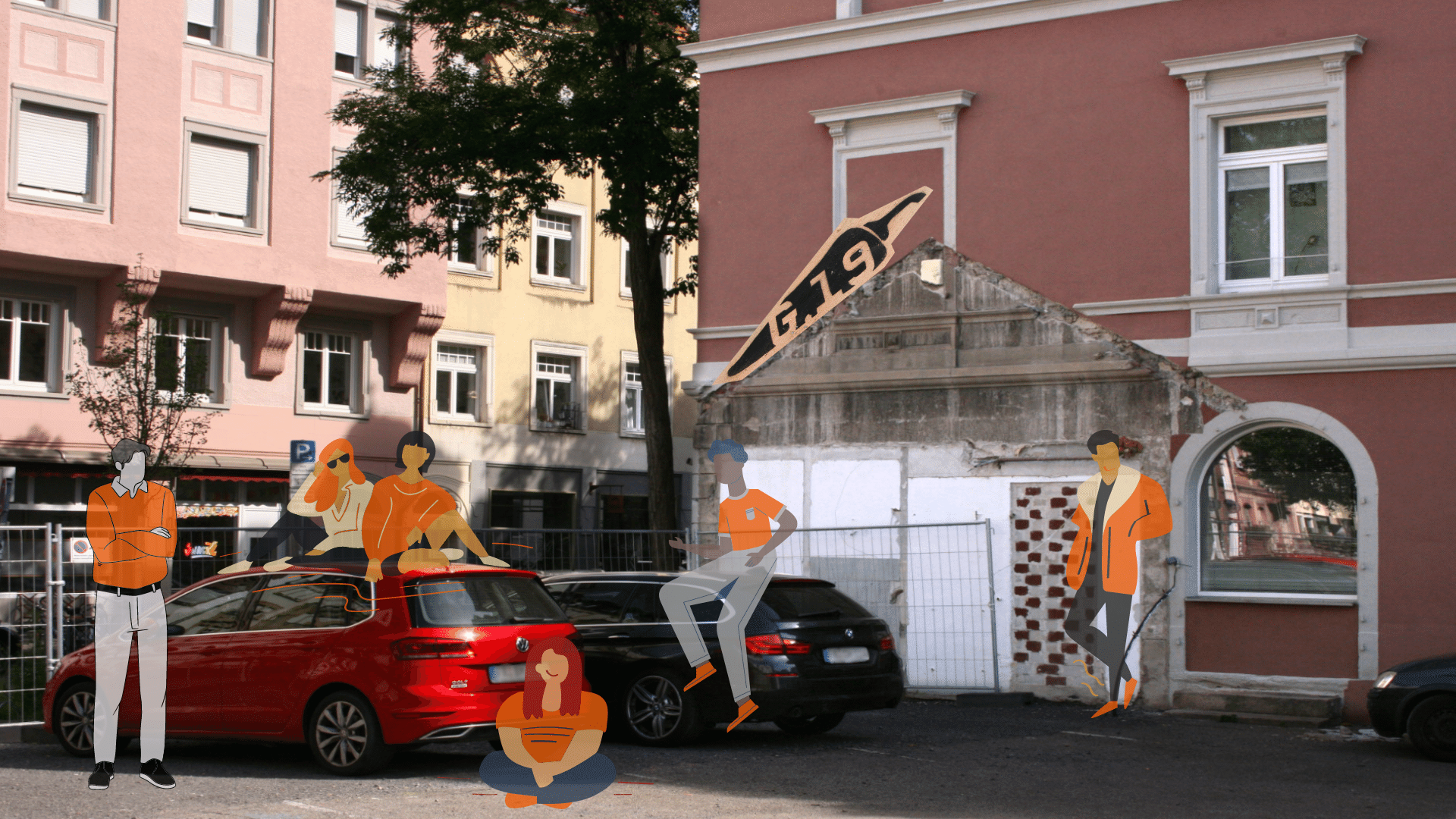

Der Spätkauf „Bis Späti“, das ehemalig besetzte Haus „G19“, der ehemalige Nachtclub „White Rabbit“: Junge Menschen wünschen sich „Freiräume“ in der Stadt, um die dann teils kontroverse Debatten entstehen. Wie sieht es denn in Freiburg mit Freiräumen für junge Menschen aus?

Das hat etwas mit der Textur der Stadt zu tun, mit dem gebauten Raum und natürlich auch mit der sozialen Stratifizierung. Freiburg ist anders als andere Städte damit konfrontiert, dass es wenig freie und bezahlbare Räume für so etwas wie ein Kreativmilieu, wie Subkultur, aber auch für so etwas wie eine Partyszene gibt.

Deshalb ist auch klar, dass der Platz der Alten Synagoge als ein Platz in dieser Form genutzt wird. Da gibt es andere Städte, die sehr viel stärker mit Strukturwandel konfrontiert sind. Wenn man sich zum Beispiel Städte im Ruhrgebiet anschaut oder Berlin nach der Wende etwa, da hat sich etwa eine ganz vibrierende Techno- und Ravekultur entwickelt. Unter anderem auch, weil es eben mehr Leerstand gab und man diese Räume für sich erobern konnte.

Das gibt es in Freiburg nicht in dieser Form. Also ich wüsste nicht, wo es in der Stadt diesen Freiraum, so etwas wie brachliegende, ehemalige Industrieflächen gäbe.

Freiburg war keine Industriestadt. Da bieten andere Städte gerade für jüngere Leute heute ganz andere Möglichkeitsräume. In Freiburg sind junge Menschen sehr viel stärker mit dem Problem konfrontiert, sich solche Räume dann zu suchen. Wenn diese gefunden werden, gibt es eben Nutzungskonflikte.

Bei Leerständen ist das weit weniger der Fall, weil dort andere den Raum weniger für sich beanspruchen. Den ehemaligen Späti und den Platz der alten Synagoge haben Sie genannt. Hier wäre noch an die Dreisam zu denken: Man hat im Lockdown gut gesehen, wie sich dort abends und am Wochenende regelrecht eine Feierzone etabliert hat.

Es sind solche Orte, die dann erobert werden. Das führt aber sehr viel stärker zu Konflikten, weil dort auch andere Akteur*innen in der Stadt unterwegs sind, die die Dreisam als Naherholungsgebiet nutzen wollen oder die in der Innenstadt nachts schlafen wollen, weil sie morgens zur Arbeit gehen müssen.

Der ehemalige Spätkauf im Stühlinger „Bis Späti“ musste im Juni 2021 in Folge andauernder Lärmbeschwerden von Anwohner*innen schließen. Einige Freiburger*innen fühlten sich hierdurch unzureichend in ihren Interessen berücksichtigt und veranstalteten kurz darauf eine große Fahrraddemo unter dem Motto „Der Späti geht – wir bleiben! Wem gehört die Stadt? Uns allen!“. Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Interessen in einer Stadt – auf der einen Seite Freiräume, die junge Menschen benötigen, auf der anderen Seite die Anwohner*innen – unter einen Hut zu bekommen?

Das ist eigentlich eine Frage der städtischen Politik. Kulturwissenschaftlich würde ich mich erstmal dafür interessieren, wer hier den Raum in welcher Weise nutzt, wer welche Interessen wie artikuliert und wer sich hierbei am Ende durchsetzt.

Wenn man diese Auseinandersetzung so ansieht glaube ich, dass eine Stadt sehr viel stärker moderieren muss. Es braucht Akteur*innen, die auf moderierendem Weg zunächst einmal die Interessenlagen verstehen, nach Alternativen suchen – es wäre eine Möglichkeit, zu überlegen, ob es denn Alternativen für die nachvollziehbaren Bedürfnisse der einen oder der anderen Seite gibt. Ich glaube, das ist eine Frage der Moderation und Kommunikation und nicht so sehr der Kontroverse.

Ich will ihnen ein anderes Beispiel geben: Vor einiger Zeit ist vor dem Lorettobad eine Statue aufgestellt worden, die „Loretta“, gefertigt von einem Schwarzwälder Holzbildhauer. Vor dem mit einem Damenbad ausgestatteten Teil des Lorettobads wurde eine seiner Figuren aufgestellt, die dann zu einem, auch auf dem Freiburger Online-Magazin fudder ausgetragenen, Shitstorm führte: Die Statue sei sexistisch, eine Verherrlichung von Gewalt an Frauen und von Vergewaltigung. Als Reaktion auf diesem Shitstorm ist die Figur quasi über Nacht wieder entfernt worden.

Das ist für mich so ein Beispiel, wo ein Konflikt oder ein Problem aus dem Diskurs herausgenommen worden ist. Man kennt es in anderen Kontexten mit dem Begriff der „cancel culture“. Kulturwissenschaftlich betrachtet ist es im Grunde eine vertane Chance, dass darüber hinaus dann eigentlich keine Auseinandersetzung mehr stattfand, denn es gibt ja ein berechtigtes Interesse der Protestierenden, so etwas wie Gewalt gegen Frauen, Sexismus und ähnliches in der Stadt sichtbar zu machen und zu problematisieren.

Weil diese Figur einfach abgebaut wurde, ist ja der Konflikt nicht weg, sondern nur das sichtbare Zeichen einer Konflikt- und Gemengelage ist eliminiert worden. Der Konflikt wird aus dem Stadtraum verbannt, ist damit aber nicht gelöst. Das würde ich beim Späti auch so artikulieren. Eine Schließung führt nicht dazu, dass das Bedürfnis weg ist. Es ist kurzfristig vielleicht eine Lösung, aber eben keine langfristige.

Der Diskurs um den Späti hat sich also nur verlagert?

Man sieht gerade in städtischen Entscheidungsprozessen sehr häufig, dass sich etwas dann an den anderen Ort verlagert. Die Erfahrung aus Freiburg und auch aus anderen Städten zeigt, dass ein Verbot häufig nicht das Problem verschwinden lässt, sondern sich dieses nur örtlich verschiebt.

Deshalb ist es essenziell zu fragen, was die Bedürfnisse sind, wie der Konfliktfall eigentlich zustande kommt und auf welches größere Problem er verweist. Im Falle des Spätis handelt es sich um ein nachvollziehbares Bedürfnis junger Menschen. Zum Verständnis dessen muss man sich die größere Rahmung anschauen: Wohnraum ist knapp in Freiburg und bei Studierenden, die vielleicht in kleinen WG-Zimmern wohnen, ist natürlich der Wunsch nach mehr Raum und Fläche da.

Da muss eine Stadt sicher auch über alternative Angebote nachdenken, sonst ploppt der Konflikt an andere Stelle immer wieder neu auf.

Kennen Sie Beispiele, wie andernorts über heterogene Interessen verhandelt wird, die womöglich auch vielversprechende Perspektiven für die Stadt Freiburg bieten könnten?

Es gibt eine Kollegin aus den Kulturwissenschaften, die in Berlin eine Rolle der Mediatorin und Kommunikatorin einnimmt, beispielsweise zwischen Akteur*innen die sich an einem umstrittenen Platz wie dem Kottbusser Tor bewegen.

Sie versucht für die Stadt zu verstehen, um welche Nutzungskonflikte es sich in öffentlichen Räumen eigentlich handelt, wer sich dort wie bewegt, wer was beansprucht. Verstehen ist ein wichtiger erster Schritt, wobei man nach dem Hintergrund und alternativen Möglichkeiten fragt.

Ein anderes Beispiel sind die Wohnstraßen in Wien. Auf den ersten Blick ist das eine neue Form, über öffentlichen Raum nachzudenken, aber das Wohnstraßenprojekt argumentiert auch historisch. In der Vergangenheit haben Kinder auf den Straßen gespielt, sich Menschen bewegt und kommuniziert, was unser Verkehr nun aber verhindert.

Ich will nicht sagen, dass mit diesem alternativen Modell alle Konflikte ad acta gelegt sind, aber es ist ein eine Möglichkeit, anders über Raum und Raumnutzung nachzudenken.

Info

Am 3. Mai 2022 fand als Teil der Veranstaltungsreihe „Gegen den Hass“, inspiriert vom gleichnamigen Buch Carolin Emkes, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Zusammenleben in der Stadt – aber wie?“ in der Aula der Uni Freiburg statt.

Unter den Diskussionsteilnehmer*innen war auch der Kulturanthropologe Prof. Dr. Markus Tauschek. Klaus und Nils haben ihn nach der Veranstaltung zum Interview getroffen.

Weitere Infos und Rückblicke zur Veranstaltungsreihe „Gegen den Hass“ gibt es auf der Projektwebsite

Alle Beiträge zum Thema auf uniCROSS findet ihr hier: #Gegen den Hass