Solidarisch sind wir nicht allein. Die Fähigkeit zur Kooperation ist tief im Menschen verwurzelt. Jeder Mensch verbindet eigene Erfahrungen damit. Wir haben Studierende gefragt, was sie unter Solidarität verstehen.

Was bedeutet Solidarität für dich?

„Solidarität bedeutet für mich Zusammenhalt und Unterstützung, egal was Herkunft, Geschlecht, religiöse Einstellung oder sexuelle Orientierung angeht.“

„Solidarität bedeutet für mich Achtsamkeit gegenüber Problematiken, denen andere Leute begegnen und die mich nicht unmittelbar selbst betreffen, und die Bereitschaft, selber dafür aktiv zu werden.“

„Für mich ist Solidarität ein Gefühl von Verbundenheit und Respekt gegenüber anderen Menschen.“

„Enkeltauglich“ wirtschaften

Der Duden definiert Solidarität als „unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele“. Wie lässt sich das auf die Wirtschaft übertragen?

Sophie Löbbering und Christoph Spahn moderieren gemeinsam ein Netzwerk von Menschen, die solidarisch nach dem sogenannten CSX-Modell wirtschaften wollen. Welche Vorteile es gibt und ob gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften als System zukunftsfähig ist, darüber sprechen die beiden im Interview.

Hallo Sophie, hallo Christoph. Solidarität bedeutet für jeden etwas anderes. Was bedeutet Solidarität für euch?

Sophie: Das ist eine schwierige Frage. Ich muss die ganze Zeit an diesen Spruch denken: „Bei der solidarischen Landwirtschaft geben alle, was sie können und nehmen, was Sie brauchen.“ Also, das finde ich, bringt es auch schon gut auf den Punkt.

Christoph: Ich würde das „können“ durch ein „und wollen“ ergänzen, aber prinzipiell trifft‘s das.

Ihr beschäftigt euch unter anderem mit gemeinschaftsbasiertem Wirtschaften nach dem CSX-Modell. Wie kam es dazu?

Sophie: Studiert habe ich Ernährungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Lebensmittelwirtschaft und dabei kam heraus, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, die Wirtschaft so weiterzubetreiben, wie wir es jetzt tun: Als Wegwerfgesellschaft, als Gesellschaft, in der ES nur um Profit geht, um Konkurrenz und eigentlich schlechte Qualität von Lebensmitteln. Für meine Masterarbeit, die das Forschungsfeld „nachhaltige Lebensmittelerzeugung“ bespielen sollte, habe ich mit Christoph zusammen das Thema solidarisches Wirtschaften erforscht, also wie man das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft auf das Bäckerhandwerk übertragen kann.

Christoph: Wenn wir innerhalb der planetaren Grenzen existieren wollen, ist es zwar super, wenn wir anfangen, bio zu essen. Aber es ist eigentlich kaum ein Unterschied zu konventionell, global gesehen. Was wir brauchen, sind ganz andere Grundlagen, ganz andere Warenströme, ein ganz anderes Verständnis von Grundversorgung.

Ein Schlüssel-Beispiel dazu, ganz in der Nähe von Freiburg, war ein Obstbauer, der auf biologische Art und Weise Äpfel erzeugt, ohne Kupfereinsatz. Das ist im Biobereich sehr selten bis fast unmöglich. Er hat deutlich weniger Ertrag und müsste das Kilo Äpfel für 5 Euro verkaufen. Da haben ihm alle Läden in Freiburg gesagt: „Das ist viel zu teuer, das kriegen wir nicht hin.“ Dann hat er gesagt: „Dann mache ich es halt selber.” Und er macht es jetzt auch durch Direktvermarktung.

Da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass die Biobranche, wo es darum geht, ökologisches Wirtschaften zu kommunizieren, sagt, das kriegt sie nicht vermittelt. Bei der Beschäftigung damit, wie denn wirklich etwas Losgelöstes vom Markt geht – denn das ist die einzige Lösung, um aus dieser Preisthematik rauszukommen – stand irgendwann dann das Prinzip der solidarischen Landwirtschaften da und daraufhin die Frage: Wie kann man das auf andere Bereiche übertragen?

Sagen wir mal, ein Betrieb will umsteigen und nach dem CSX-Modell wirtschaften. Wie läuft der Prozess ab, um den Betrieb umzugestalten?

Christoph: Darauf gibt es keine Antwort im Sinne von „da macht man einmal links und dreimal rechts“. Es ist wirklich ganz wenig Erfahrungswissen da.

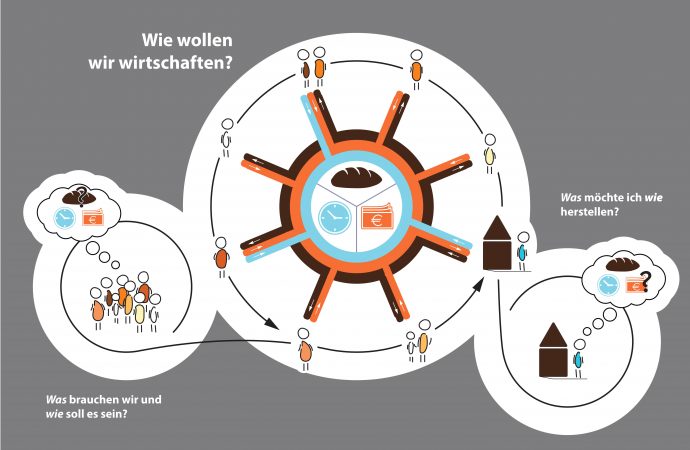

Es ist eher ein Entwicklungsprozess und kein durchgängig wissenschaftlich untersuchtes fertiges Modell. Wesentliche Punkte sind: Die Betriebskosten werden umgelegt. Damit gibt es ein gemeinsames Überlegen: Wie will ich denn wirtschaften? Wie will ich arbeiten? Wie ökologisch und sozial soll das Ganze gedacht sein? All das hat Auswirkungen auf die Kosten und das muss ich als die Person, die die Initiative ergreift, kalkulieren und transparent machen. Das heißt, bei der Verteilung der Betriebskosten spielt die Transparenz, gemeinsame Entscheidungsfindung und eine ökologische, soziale und kulturelle Transformationswilligkeit eine Rolle.

Deutlich anders zum klassischen Wirtschaften ist: Ich mache eine Vollkostenrechnung. Ich trage alles, versuche alles fair zu regeln und zu bezahlen. Ich wälze nichts auf irgendeine andere Gemeinschaft ab. Ein weiterer Punkt ist, zu kooperieren statt zu konkurrieren. Mein Bestreben ist nicht zu wachsen, sondern eher zu multiplizieren. Es gibt eine natürliche Größenbeschränkung der Organisation und für all das, was ich nicht selber machen kann und will, suche ich mir Kooperationspartner und entlohne sie auf dieselbe Art und Weise, in einem solidarischen Prinzip.

Was sind denn die Vorteile dieses gemeinschaftsgetragenen Konzepts gegenüber dem aktuellen System?

Sophie: Mir ist das Thema Transparenz wichtig. Ich weiß endlich, was genau diese Unternehmung braucht. Was der Mensch braucht, der diese Arbeit leistet, und was es genau wert ist, wenn dieses Produkt fertig ist. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich erst genau wissen, ob es berechtigt ist, und wie es sich zusammensetzt und ja, dann ist es mir das auch wert.

Außerdem werde ich Mitunternehmer*in. Mich interessiert es, ich bin mitverantwortlich, dass es diesem Betrieb gut geht. Wenn ich weiß, wo etwas hergestellt worden ist, dass ich auch Teil des Ganzen bin und mitverlieren kann, gebe ich alles, damit es erhalten bleibt. Diese Mitverantwortung ist einer der ausschlaggebenden Punkte für mich: Wir wissen gar nicht mehr, was Verantwortung bedeutet, wir mussten es ja nie übernehmen, jedenfalls wir Jüngeren nicht. Dass alles miteinander verbunden ist, und dass jedes Handeln auch eine Auswirkung hat, das ist uns, glaube ich, verloren gegangen. Das ist unsere Chance, sie dadurch wieder kennenlernen zu dürfen.

Ist es machbar und sinnvoll, unser jetziges Wirtschaftssystem auf das gemeinschaftsgetragene Prinzip umzustellen? Sodass die Menschen ihr Geld gar nicht mehr im kapitalistischen System verdienen.

Christoph: Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass wir das Modell als einen wichtigen Ansatz begreifen, einen evolutionären Zwischenschritt auf dem Weg zu einer enekltauglichen Wirtschaftsweise. Wenn wir darüber nachdenken, wie ein Leben in planetaren Grenzen geht, dann ganz sicher eher so durch gemeinschaftsgetragene Modelle als mit dem klassischen Kapitalismus.

Sophie: Ich halte es für möglich, dass das ein großer Schritt in Richtung Verabschiedung vom Kapitalismus sein kann, aber nicht der eine oder einzige Weg. Wir werden auch Grenzen zu spüren bekommen, zum Beispiel, in wie vielen Communities ich gleichzeitig Mitglied sein kann und wie es funktioniert, wenn die Wertschöpfungskette über mehrere Ländergrenzen hinweg reicht. Da kommt dann noch das ganze Thema Subsistenz hinzu. Ich glaube, da spielt so viel mit hinein, dass wir es nicht sagen können. Es ist eher ein Weg von ganz vielen.

Sophie, du beziehst dich ja in deiner Masterarbeit auf das Backhaus der Vielfalt hier in Freiburg, das nach dem CSX-Prinzip funktioniert. Was ist denn das Besondere daran?

Sophie: Ich finde es extrem spannend, welchen Mehrwert es für die Gesellschaft generiert. Nicht nur, wie man Wirtschaft anders denken kann, sondern auch wie man das Thema Inklusion integriert. Auch die Idee Räume anders zu nutzen ist überaus spannend: Wie kann ich Räume nicht nur für eine Sache nutzen, sondern für viele, wie zum Beispiel für einen Pizzabacktag oder jemanden, der dort noch Marmelade macht.

Noch ein Punkt ist, dass das Backhaus Solidarität über die gesamte Wertschöpfungskette denkt. Das Getreide zum Backen wird pro Hektar bezahlt, nicht pro Ertrag. Das ist einzigartig, soweit ich weiß.

Umgesetzt wurde das gemeinschaftsbasierte Konzept zum Beispiel in einer Schneiderei, für ein Gesundheitszentrum und eine nachbarschaftlich gedachte Energieversorgung – und eben im Backhaus der Vielfalt im idyllisch-dörflichen Freiburger Stadtteil St. Georgen.

Das Backhaus der Vielfalt in St. Georgen

Umgesetzt wurde das gemeinschaftsbasierte Konzept zum Beispiel in einer Schneiderei, für ein Gesundheitszentrum und eine nachbarschaftlich gedachte Energieversorgung – und eben im Backhaus der Vielfalt im idyllisch-dörflichen Freiburger Stadtteil St. Georgen. Wir waren neugierig, was dort passiert.

Info

Willst du mitmachen und weiterdenken?

Hier geht es zum Backhaus der Vielfalt.

Mehr zur Idee des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftsmodells findest du auf der Website gemeinschaftsgetragen.de oder an dieser Stelle.

Eine Gemeinschaftsproduktion von Friderike Schnatz, Maria-Sophie Jenkel, Stefan Huber und Emily Hilbrig im Rahmen des Seminars „Einführung in den crossmedialen Journalismus“ für Studierende der Medienkulturwissenschaft.

Seminarleitung, Redaktion: Silvia Cavallucci, Karsten Kurowski, Ada Rhode

Fotos: Umfrage und Audio-Teaser: Stefan Huber Foto Sophie Löbbering und Christoph Spahn: Privat Text-Teaser: Friderike Schnatz