Schätzungen nach leben allein in Freiburg 12.000 Menschen, die den WHO-Kriterien zufolge unter Depression leiden. Da es sich bei Depression um eine psychische Krankheit handelt, die nicht anhand von Laborwerten gemessen werden kann, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgende Hauptsymptome für eine Diagnose festgelegt: Niedergeschlagene Stimmung, Antriebsstörung, Müdigkeit und ein allgemeiner Interessensverlust. Zusätzliche Symptome können Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und Gewichtsverlust sein.

„Die meisten Menschen verlassen die Schule als ‚psychologische Analphabeten‘ und kennen sich mit psychischen Krankheiten kaum aus“, sagt Prof. Mathias Berger, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Es sei problematisch, dass in der gesamten Schulzeit keine einzige Unterrichtsstunde darauf verwendet werde, um zu besprechen, wie man sich psychisch stabil halte oder wie man mit Prüfungsangst oder Schlafstörungen umgehen könne.

Ein schwarzer Hund als Begleiter

Um seinen Zustand bildlich zu beschreiben, zeichnete sich der Autor Matthew Johnstone im Comic „Mein schwarzer Hund: Wie ich meine Depressionen an die Leine legte“ in alltäglichen Situationen, begleitet von einem schwarzen Hund. Dieser Hund ist manchmal so überdimensional groß, dass er die Sicht für alles andere trübt oder mal auf dem Mittagessen sitzt und Johnstone den Appetit verdirbt. In Freiburg trifft sich seit gut eineinhalb Jahren regelmäßig eine Gruppe junger Erwachsener mit Depressionen um sich auszutauschen und zu beraten. Die Teilnehmenden empfehlen Johnstones Zeichnungen weiter, da sie sich stellenweise in diesen wiederfinden.

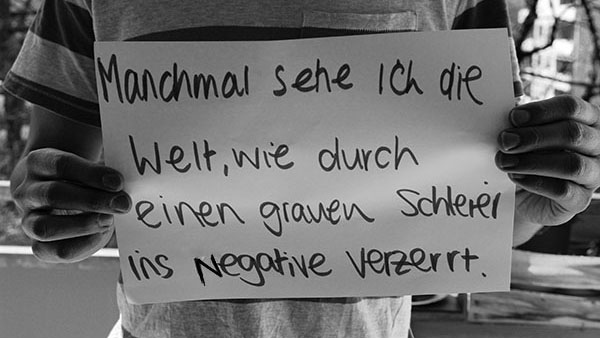

Betroffene beschreiben depressive Verstimmungen als ein Gefühl der emotionalen Versteinerung, sagt Prof. Berger. Dem Organismus gelinge es dann nicht Freude, Begeisterung oder Traurigkeit zu empfinden, da die ganze Schwingungsbreite an Emotionen nicht mehr abrufbar sei.

Klara*, ehemalige Grundschullehramts-Studentin und Teilnehmerin der Selbsthilfegruppe, erklärt das Gefühl so: „Wenn es mir gut geht, dann sage ich: Jetzt könnte ich mir ein Stück Schokolade holen, aber bei einer Depression ist es oft so, dass das Gefühl insgesamt relativ dumpf ist. Ich mag zwar Schokolade, aber im Moment könnte ich auch ohne sie leben, weil es total egal ist. Dieses Beispiel kann man auf alle Bereiche übertragen.“

Die schleichende Krankheit

„Viele Menschen gehen, wenn sie das erste Mal in eine Depression hineingeraten, nicht zum Arzt und sagen: ‚Herr Doktor ich habe eine Depression‘, sondern sie sagen eher: ‚Ich bin völlig abgeschlagen, ich habe körperliche Beschwerden und weiß gar nicht was mit mir los ist‘“, sagt Prof. Berger.

Eine Depression ist ein fremder Zustand, der mit der Trauer nach einer beendeten Beziehung oder nicht bestandenen Prüfung meist wenig zu tun hat. Nahezu jeder Mensch kennt es, unter einer Trennung oder dem Tod eines Angehörigen zu leiden. Das an sich ist noch keine Depression, kann jedoch der Auslöser für eine Depression sein. Wenn die Krankheit ausbricht, kann der Partner oder die Partnerin wiederkommen und es ändert sich erstmal nichts, die Depression bleibt. „Der Auslöser, der die Depression bedingt hat, kann dann eventuell gar nicht mehr bedeutungsvoll sein“, sagt Prof. Berger.

Oft ist den Betroffenen gar nicht klar, dass sie an einer Depression leiden. Auch Ruben*, ehemaliger Wirtschaftsingenieurwesen-Student und Teilnehmer der Selbsthilfegruppe, war überrascht, als er die Diagnose erhielt: „Ich dachte, ich bin zurzeit schlecht drauf, habe ein paar psychische Probleme. Der Arzt hat gleich gesagt: ‚stationäre Aufnahme‘, da war ich erstmal ziemlich geschockt.“ Obwohl viele denken, sie funktionieren noch, komme irgendwann der Punkt, an dem der Körper oder der Kopf nicht mehr mitmache.

Andauernde Konzentrationsstörungen und die Angst vor dem Aufstehen

„Wenn Dinge nicht mehr so gelingen wie gewohnt, die Pflege von sozialen Kontakten nicht mehr klappt oder die Arbeit zu anstrengend wird, spätestens dann sollte man sich Hilfe holen“, sagt Ruben. Ein weiteres Symptom sei die fehlende Kraft zum Aufstehen und die Angst davor, den Tag zu beginnen, sagen die Teilnehmenden der Selbsthilfegruppe.

Auch Prof. Berger sagt: „Man sollte sich Hilfe holen, wenn man Schlafstörungen hat und normale Arbeiten nicht mehr verrichten kann. Studierende sollten sich Gedanken machen, wenn sie bei den Vorlesungen nicht mehr konzentriert zuhören oder dem roten Faden beim ‚Tatort‘ nicht mehr folgen können, weil die Gedanken plötzlich weg sind.“

Wie ein schlechter Traum, den man nicht wahrhaben will

Sonja*, die schon länger unter Depressionen leidet und ebenfalls an den Treffen der Selbsthilfegruppe teilnimmt, hat lange versucht, die Symptome zu verdrängen: „Man kann es lang nach außen verbergen. Ich habe mir gesagt, dass ich mir die Rückenschmerzen und die niedergeschlagene Stimmung nur einbilde, als wäre es ein schlechter Traum. Deshalb vergingen neun Jahre bis ich es annehmen konnte und aktiv etwas dagegen unternahm.“

Viele Betroffene schämen sich

Für die ehemalige Grundschullehramts-Studentin Klara ist das Grundproblem an Depressionen, dass sie die Gefühlsebene betreffen, und daher werde oft über diese Erkrankung in der Öffentlichkeit geschwiegen. Außerdem sei es für viele Betroffene schwer, Schwäche zu zeigen. „Ich habe meine Kommiliton*innen erlebt, die alle das selbstorganisierte Lernen gut auf die Reihe bekommen haben und Vorlesungen vor- und nachbereiteten. Dagegen war ich total überfordert und habe mich allein gefühlt. Heute bin ich aber der Ansicht, dass sehr viele Menschen in der Uni rumlaufen, die das kennen und genauso darunter leiden.“

„Wer sich in einer depressiven Phase befindet, wird häufig als ‚Schwächling‘ wahrgenommen“, sagt Prof. Berger. Dabei haben Menschen einfach eine unterschiedliche Vulnerabilität, also eine Anfälligkeit, für diese Krankheit, sei es aufgrund ihrer Kindheitserfahrungen oder aus genetischen Gründen. Dass Menschen psychisch unversehrt aus Stresssituationen herauskämen, sei nicht primär eigener Verdienst, sondern ‚Glück‘.

Ein möglicher Grund: Der Selbstoptimierungsdruck

Viele Betroffene spüren großen Druck von außen. „Man zwingt sich ganz lange dazu, Erwartungen zu erfüllen. Aber man überfordert sich, indem man verzweifelt versucht, normal zu funktionieren“, sagt Klara. Ruben betont, dass der Druck von anderen aber häufig nicht das eigentliche Problem sei, sondern vor allem der eigene: „Ich hätte mir nicht erlaubt, Hilfe zu holen. Erst als ich wusste, dass ich eine Krankheit habe, war es für mich klar, dass ich Hilfe brauche.“

Prof. Berger empfiehlt das Buch ‚Müdigkeitsgesellschaft‘ des Philosophen Byung-Chul Han, um einen möglichen strukturellen Wandel in der Gesellschaft zu begreifen, der mit Depressionen zusammenhängt. Nach Han hat es einen Übergang von der Disziplinargesellschaft zur Leistungsgesellschaft gegeben, in der eine größere soziale Durchlässigkeit herrsche. Mehr Menschen machen Abitur, Jugendliche beginnen mit einem Studium oder einer Ausbildung und jedem wird die Chance suggeriert: „Wenn du nur richtig fleißig bist, kannst du aus deinem Leben alles machen.“

Dieser Anreiz setzt den Einzelnen gleichzeitig unter Druck, da er selbst verantwortlich gemacht wird, wenn er die Möglichkeiten nicht genügend nutzt. Der Imperativ lautet dann: Verpasse nichts, schaffe alles, was nur möglich ist! Und das kann mit der Gefahr der „Selbstausbeutung“ einhergehen. Man kann sich gegen äußeren Druck schützen aber „im Kopf gibt es eben keine ‚Gewerkschaftsneurone‘, die einem davor schützen, sich selbst auszubeuten“, sagt Prof. Berger.

Das gesunde Maß finden

Ihr helfe es, ihren Zustand mit einem gebrochenen Bein zu vergleichen, um ihre Leistungen in einer depressiven Phase zu regulieren, sagt Sonja. Mit einem gebrochenen Bein würde man auch nicht versuchen einen Marathon zu laufen. Wenn sie also ein Buch lesen muss und Schwierigkeiten mit der Konzentration hat, teilt sie sich ihre Arbeit bewusster ein und setzt die Lesedosis etwas herunter: „Es ist eine Geduldsübung mit sich selbst“, sagt sie lächelnd. Klara empfiehlt den Tag so zu strukturieren, dass man früh genug aufhört zu leisten und somit Abstand zu den ‚Verpflichtungen‘ gewinnt: „Ich tu so viel ich kann, aber nur so viel wie für mich gesund ist. Dieses Maß zu finden, das ist für jeden eine Lebensaufgabe, es bedeutet viel auszuprobieren und zu beobachten.“

Depressionen an die Leine legen

Für Menschen, die anfälliger für depressive Episoden sind, kann es besonders hilfreich sein, sich ein gutes soziales Netzwerk aufzubauen, um Vereinsamung zu vermeiden. Auch Sport zu treiben sei wichtig, um das Vegetativum, also alle wichtigen körperlichen Funktionen, stabil gesund zu halten. Genauso sei ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus empfehlenswert, damit die ‚innere Uhr‘ nicht durcheinander gerate, sagt Prof. Berger.

Das alles kann zwar nicht endgültig eine depressive Episode vermeiden, macht sie aber etwas unwahrscheinlicher. Wenn es zur Depression kommt, ist es sehr schwer, die Gedanken zu lenken und Gefühle wie die innere Leere abzuweisen oder die Antriebslosigkeit unter Kontrolle zu haben. Daher helfen kaum Kommentare von Außenstehenden wie: „Reiß dich zusammen, mach mal einfach“ oder „tu dir einfach was Gutes“.

Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe sind sich einig, dass Verständnis von Angehörigen am wichtigsten ist. Obwohl der Alltag von der Krankheit stark beeinflusst wird, könne man lernen, ihr nicht mehr komplett ausgeliefert zu sein und durch Handlungen in die Psyche einzugreifen, also „sich bewusst Sachen im Tagesplan zu legen, auf die man sich dann fokussieren kann, um sich von negativen Gedanken abzulenken“, sagt Klara.

Die schönen Dinge

Das wöchentliche Treffen der Selbsthilfegruppe hat einen strukturierten Ablauf, wobei es sich nicht nur um die negativen Gefühle dreht: „Wir holen bewusst nicht nur negative Aspekte heraus, sondern möchten auch die positiven Dinge teilen“, betont Klara. Außerdem unternimmt die Selbsthilfegruppe Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Wanderungen und gemeinsames Frühstücken.

Was unterscheidet nun einen schlechten Tag von einem guten Tag? Für Klara ist ein guter Tag ein normaler Tag. Oder anders gesagt: „Ein guter Tag ist vielleicht, wenn ich einfach nicht immer wieder darüber stolpern muss, dass sich Sachen anders anfühlen.“

* Der Name wurde von der Redaktion geändert.

Mehr zum Thema auf uniCROSS

Selbsthilfe bei Stress im Studium

Entspannt und fokussiert durch den Tag

Hilfe, ich habe Stress! Warum Freunde helfen können

Ich werde noch zum Hypochonder – wenn das Medzinistudium selbst krank macht

► Alle Beiträge zur Themenwoche Mental Health