Laut dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) ist etwa jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 in Deutschland ungewollt kinderlos. Während die Geburtenrate weiter sinkt und sich immer mehr Frauen gegen Kinder entscheiden, kämpfen andere mit einem unerfüllten Wunsch nach Schwangerschaft.

„Frauen glauben, es liegt an ihnen“, betont Aida Hanjalic-Beck, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Freiburg, die Situation in ihrer Praxis. Tatsächlich, so die Ärztin, verteile sich die medizinische Verantwortung nahezu gleich: In rund 40 Prozent der Fälle liege sie bei der Frau, etwa aufgrund hormoneller Störungen oder Problemen der Eileiter. In 40 Prozent beim Mann, meist aufgrund eingeschränkter Spermienqualität. In 20 Prozent bleibt es ungeklärt.

Eine Kinderwunschbehandlung ist körperlich und emotional belastend – und finanziell anspruchsvoll. Nach Angaben des Ministeriums übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung 50 Prozent der Kosten für Behandlungen wie die In-Vitro-Fertilisation oder die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Wie hoch die Förderungssumme genau ist und wie viele Behandlungen gefördert werden, hängt von den Förderkriterien des jeweiligen Bundeslandes ab.

Doch selbst mit medizinischer Unterstützung gibt es keine Garantie: Nach Angaben von Hanjalic-Beck, werden bei der ersten Behandlung im Durchschnitt nur etwa vier von zehn Frauen schwanger. Das Durchschnittsalter bei Beginn einer Kinderwunschbehandlung liegt laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung inzwischen bei 35,7 Jahren für Frauen und 38,6 Jahren für Männer.

Unerfüllter Kinderwunsch ist für viele Realität

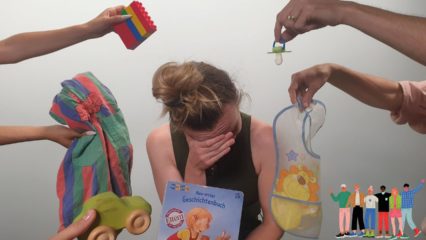

Im Video-Interview berichten Lena und Yvonne, wie sie mit dem unerfüllten Kinderwunsch leben und wo sie Unterstützung gefunden haben. Die Nachnamen von Lena und Yvonne werden privat gehalten.

Kinderkriegen ist nicht nur Privatsache, sondern gesellschaftlich aufgeladen. Mit 30 bis 40 Jahren geraten viele Frauen in die „Rushhour des Lebens“, so Hanjalic-Beck: Karriere, Partnerschaft und Familiengründung sollen gleichzeitig gelingen. „Man kann das einfach ein bisschen entzerren, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Kinder nacheinander zu bekommen, zufrieden zu sein und eine glückliche Familie zu gründen”, erklärt die Fachärztin.

Doch biologische Grenzen bleiben bestehen: Laut dem BMBFSFJ sinkt ab Mitte 30 die Fruchtbarkeit rapide. „Ich würde Paare ermutigen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Partnerschaft stimmig ist, nicht zu lange zu warten, gerade wenn man vielleicht ein oder zwei oder drei Kinder will“, rät Hanjalic-Beck.

In vielen Kulturen ist die Mutterrolle fest mit der weiblichen Identität verbunden. In Deutschland sei dies weniger stark ausgeprägt, erläutert die Gynäkologin. Immer mehr Frauen entscheiden sich bewusst gegen Kinder. Was früher als Tabuthema galt und schnell als „egoistisch“ betitelt wurde, gewinnt heute zunehmend Zuspruch als selbstbestimmtes Lebensmodell, beobachtet die Heilpraktikerin für Psychotherapie Mariangela Carta, welche ein Mitglied der BKiD ist.

„Kinderlos sein bedeutet für mich Freiheit“

Anika Hofmann lebt selbstbestimmt kinderlos: „Tatsächlich bedeutet es für mich total viel Freiheit.“ Spontan reisen, mehr Zeit für die Karriere oder die Partnerschaft – für Anika Hofmann sind das keine Kompromisse, sondern eine bewusste Entscheidung gegen die Mutterschaft.

Anika Hofmann berichtet im uniCROSS Podcast, warum sie sich für eine Sterilisation entschieden hat und welche Chancen sie in dieser Lebensform sieht.

Die Zahl der Wunschkinder bleibt in Deutschland seit Jahren konstant (durchschnittlich 1,8 pro Frau). Dennoch ist die Geburtenrate gesunken: von 1,53 im EU-Durchschnitt 2021 auf 1,38 im Jahr 2023. Das BMBFSFJ führt dies vor allem auf Unsicherheiten durch Pandemie und Krieg zurück, wodurch viele Paare ihre Familienplanung verschieben.

„So modern unsere Gesellschaft tut – der Druck auf Frauen, Kinder zu bekommen, ist immer noch enorm.“ sagt Heilpraktikerin Carta. „Egal, ob jemand ungewollt kinderlos ist oder sich bewusst dagegen entschieden hat – jede Frau soll ihren eigenen Weg gehen dürfen, ohne Rechtfertigung und ohne Schublade.“

Eine Gemeinschaftsproduktion von Eva Zeleny, Sonja Landgraf, Xaver Motsch, Antonia Hofmann und Mila Stephan im Rahmen des Seminars „Einführung in den crossmedialen Journalismus“ für Studierende der Medienkulturwissenschaft. Seminarleitung, Redaktion, Produktion: Ada Rhode, Andreas Nagel, Alexander Schröder, Philip Thomas, Ragna Johansson, Max Keefer.